マネジメント体制と推進活動

人事・総務/サステナビリティ管掌メッセージ

帝人グループ常務執行役員

人事・総務/サステナビリティ管掌

櫻井 文昭

帝人がサステナビリティに取り組む理由

私は、サステナビリティへの取り組みは企業が社会に参加するための " 入場券 " のようなものであり、税金を納めるのと同じように社会的責任として当然果たすべき責務だ、と考えています。つまり、もはや「なぜやるのか」と問われる段階になく、「どう貢献するか」が問われる時代なのです。帝人は創業以来、社会にとって本当に必要とされるものを提供することでその存在を認められ、今日まで事業を継続してきました。新たに策定したパーパスにも、"healthy planet"という言葉を掲げており、地球環境、人、あらゆる生命に寄り添うという、まさにサステナビリティに対する想いとともに、これからも取り組んでいくことを明確にしています。またサステナビリティ経営は、社会のためだけでなく企業価値の向上にも直結するとも考えています。私は人事・総務管掌(CHRO)を担いながら、サステナビリティ管掌(CSuO)としてサステナビリティ全体を推進しています。この両輪を動かし、人的資本を強化することで社会課題への貢献を実現し、帝人グループの持続可能性を高めていきます。そして、こうしたサステナビリティに関する取り組みの説明や情報発信は、もはや財務報告と同等の重要性を持つものであり、企業として当然果たすべき責務として今後も取り組んでいきます。

人的資本の強化で、未来の社会を支える会社になる

最初に、サステナビリティの推進を支える人的資本の強化についてお話しいたします。「未来の社会を支える会社」という長期ビジョンの実現に向け、私たちは人財を「究極の経営資本」と位置づけています。また、時代に合わせて変化する経営戦略・事業戦略の確実な実行、例えば新しい事業ポートフォリオに柔軟に対応できる組織をつくり、ポジションごとに最適な配置ができるように人財を確保していきます。合わせて、社員一人ひとりが自らのキャリアを描き、エンゲージメント高く持てる能力を最大限に発揮できるようにすることで、会社が社員を選ぶだけではなく、会社と社員が相互に選び合い高め合う関係をつくり、" 未来の社員 " にも帝人グループで働くことを選んでいただけるようにしていきます。"Employer of choice"─「この会社で働きたい」と思うような会社をつくり、「社員が幸せになる確率を高められる」─このような環境を提供することが、CHROとしての使命だと考えています。

人事制度変革が大きく進展した2024年度

2024年度に特に注力したのは、ジョブ型制度の導入拡大と社員のキャリア自律の意識改革です。従来の「会社がキャリアを決める」という考えから、「自分のキャリアは自分で描く」というあたりまえのことを企業文化として根付かせることを目指し、日本では「ジョブポスティングウィーク」というイベントを実施することで、社員が自らのキャリアビジョンに沿ったポジションを選び取るだけでなく、事業の責任者が自組織の魅力を発信し、自ら優秀な人を勝ち取っていく、という仕組みを整えました。これにより、社員は帝人グループの中にさまざまなキャリアパスがあることを知ることができます。また、帝人グループには多くの優秀な人財がいますが、急速に変化する社会環境に対し、当社の人事制度の変革のスピードが十分に追いついていないことから、社員が持つ能力を最大限に発揮しづらい環境になっていると感じています。私は従来の" 適材適所 "の考え方ではなく" 適所適材 "という考え方を浸透させることで、戦略に沿った組織をつくり、その組織にふさわしい社員がポジションを勝ち取るために、競争しながら自身の能力を高めていくという仕組みへと変革を進めています。帝人の社員の多くは、何事にも愚直で真面目に取り組む一方、変化にはやや慎重なきらいがあります。それは決して悪いことではありませんが、競争環境が厳しくなる中では、変革のスピードを上げていく必要もあります。デメリットがあるイコール即「やらない」ではなく、デメリットがあっても、それを上回るメリットがあるのであればそれをとりに行くなど、経営陣と議論を重ねながら制度改革を進めています。今後の課題は、グローバルで社員一人ひとりが同じ方向に向かって進むための "One Teijin" 意識の醸成です。私はCHRO兼CSuOとして、人的資本経営とサステナビリティ経営を両輪で推進し、個々の社員の力が "One Teijin"として1つの大きな力となり「未来の社会を支える会社」を実現していけるように尽力していきます。

2025年度に向けた優先施策 ─人と組織の力で未来を拓く

2025年度に向けて、私は「グローバルで活躍できる組織づくり」と「イノベーションを生み出せる人財の育成」を中心に、人事戦略をさらに加速させていきます。そのために必要となるのが、HRIS(人事情報システム)の導入です。グローバルで人事情報を一括管理することでグループ全体に横串を刺し、人財がグローバルベースで活躍できるようにサポートし、"One Teijin"となるための基盤整備をしていきます。また人事部門としても、HRBP(人事ビジネスパートナー)機能を強化し、事業ごとの戦略に人事として貢献することで、事業部門に対して価値を提供できるように、事業と人事の知見を併せ持つ人事パーソンの早期育成と組織の在り方を変えていきます。企業風土の変革も重要です。帝人グループには多様な人財が内包されていますが、協調性を重んじる文化が変革のスピードを鈍らせている面もあるのではないかと考えています。私はバリューにあるように「すべての挑戦をリスペクトし、多様な仲間と専門性を活かして成長する」─そんな価値観を体現する社風を築きたい。それがイノベーションを生み出す土壌になると信じている。企業価値の向上は、人と組織の力から生まれる─その信念のもと、着実に前進していきます。

環境課題への挑戦は、帝人を強くする

次に、環境に関する取り組みについてお話しいたします。帝人が目指す姿は、「地球の健康を優先し、環境を守り、循環型社会を支える会社」です。これを実現するために優先的に取り組む重要社会課題として「気候変動の緩和と適応」および「サーキュラーエコノミーの実現」を特定しています。特にマテリアルや繊維・製品事業においては、環境対応への要求が高まっており、帝人の強みを活かせるテーマが数多く存在していると考えています。自動車や航空機の軽量化に貢献する素材、洋上風力発電用係留ロープや海底電力ケーブルに活用できる素材、またさまざまな素材のリサイクル技術開発など、素材の力で社会課題に応える挑戦を進めています。また、私が個人的にも共感しているものに、動物由来素材を一切使用しないサステナブル・アウターウエア「SAVE THE DUCK」の製品があります。日本国内ではSAVE THE DUCK社と帝人フロンティアの合弁会社、SAVE THE DUCK JAPAN社が販売を行っていますが、サステナブル機運の高まり始めた社会環境にマッチし年々その販売を拡大しているように、サステナビリティの取り組みは社会に共感や感動を与えられる可能性があると考えています。先日、社外取締役を交えた会議の場において、新事業部門の責任者が語った風力発電や水素エネルギー関連の構想は、まだ収益化には時間を要するものの、将来の成長ドライバーとしての可能性に満ちており、私自身も深く感動しました。また、染色工程での水質汚染リスクを低減するため、排水処理技術の高度化や染料使用量の最適化にも取り組んでいます。これらの改善は、環境負荷の低減だけでなく、製品の品質向上にもつながっており、顧客からの評価も高まっています。環境対応はコストではなく、競争力の源泉。社会課題への真伨な挑戦こそが、帝人をより強く、持続可能な企業へと導くと確信しています。

サステナビリティの目標を「語る」だけでなく、「進める」ために

サステナビリティの取り組みは、財務同様に定量的な管理が不可欠です。帝人グループは、重要課題ごとに2030年・2050年のKPIを設定しており、中でも、CO₂削減貢献量は事業機会を取り込む指標として位置づけています。環境負荷低減に関するKPIも先駆的に設定し、着実に取り組みを進めてきました。一方で、早くから取り組んできたこともあり、現在はその後にKPIを設定した他社と比較して、内容がやや劣後しているようにも感じています。今後は、より事業機会や貢献領域に焦点を当てたKPIの見直しを進めていきますが、まずはしっかりと現在の目標を達成し、次のステップに進みたいと考えています。現在は、目標を"語る"だけでなく、"進める"ステージです。私は、サステナビリティ経営を通じて、帝人が社会に貢献し、認められる企業であり続けるための道筋を、着実に描いていきます。

帝人ならではのサステナビリティ ─人と地球に寄り添う企業のかたち

帝人では、サステナビリティを「環境」「人財」「人権」「コンプライアンス」「リスクマネジメント」など、幅広い領域にまたがる経営の中核と捉えており、まさに、企業価値の源泉であり、未来への責任でもあると認識しています。歴史を遡ると、帝人は「衣」から始まった会社です。高価だった絹に代わり、誰もが手に取れる人造絹糸(レーヨン)を国内で生産した創業の精神には、「人とそれを取り巻く自然環境を大切にしながら、社会に貢献する」という価値観、すなわち利他の精神が根付いています。このカルチャーは、今日においてもSAVE THE DUCKやリカバリーウェア、災害時の在宅医療支援、障がい者雇用を支える帝人ソレイユなど、事業の随所に息づいています。私がCHROとCSuOの両方を担っているのは、「人財」を起点に、帝人グループ全体のサステナビリティを推進するためです。人の力が企業の力であり、サステナビリティの実装には、熱意ある人財とそれを支える制度が不可欠です。今後も"healthy planet" の実現に向けて、地球と人に寄り添いながら、帝人ならではの価値創造を目指していく。それが、「未来の社会を支える会社」になるための、私たちの挑戦です。

サステナビリティに関する考え方および取り組み

帝人グループは、パーパス「Pioneering solutions together for a healthy planet」を軸に、地球環境とあらゆる生命が健康である「Healthy Planet」の実現を目指しています。社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ(持続可能性)を巡る課題から自社にとっての機会とリスクを整理し、以下のとおり、重要社会課題と重要経営課題を特定して、取り組みを推進しています。

| 重要社会課題 |

|

| 重要経営課題 |

|

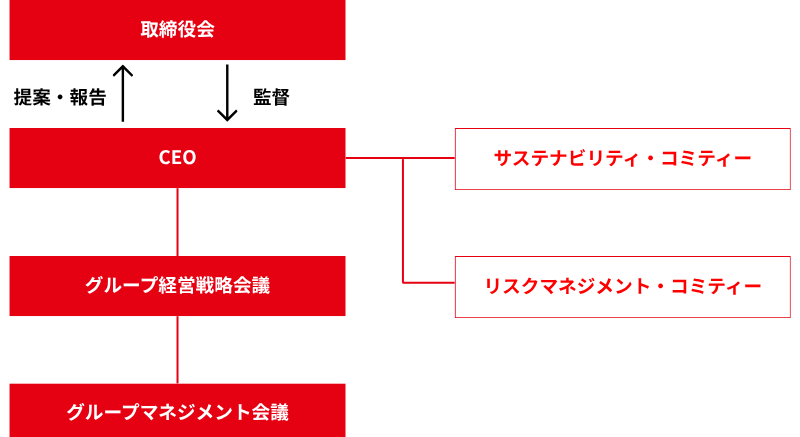

マネジメント体制

サステナビリティに関する活動の責任者として、人事・総務/サステナビリティ管掌を定め、取締役会の指示・監督のもと、事業と一体化したサステナビリティの取り組みを推進しています。サステナビリティに関する方針や重要課題は、取締役会における決議事項であり、それらの方針に沿ったサステナビリティの取り組みは、執行側で管理指標も設定して進め、その対応状況については、適宜、CEOまたは人事・総務/サステナビリティ管掌から取締役会に報告され議論を行っています。さらに、サステナビリティに関する課題に迅速かつ適確に対応するため、CEOの下に「サステナビリティ・コミティー」を新たに設置し、サステナビリティに関する方針の検討や推進に取り組んでいきます。

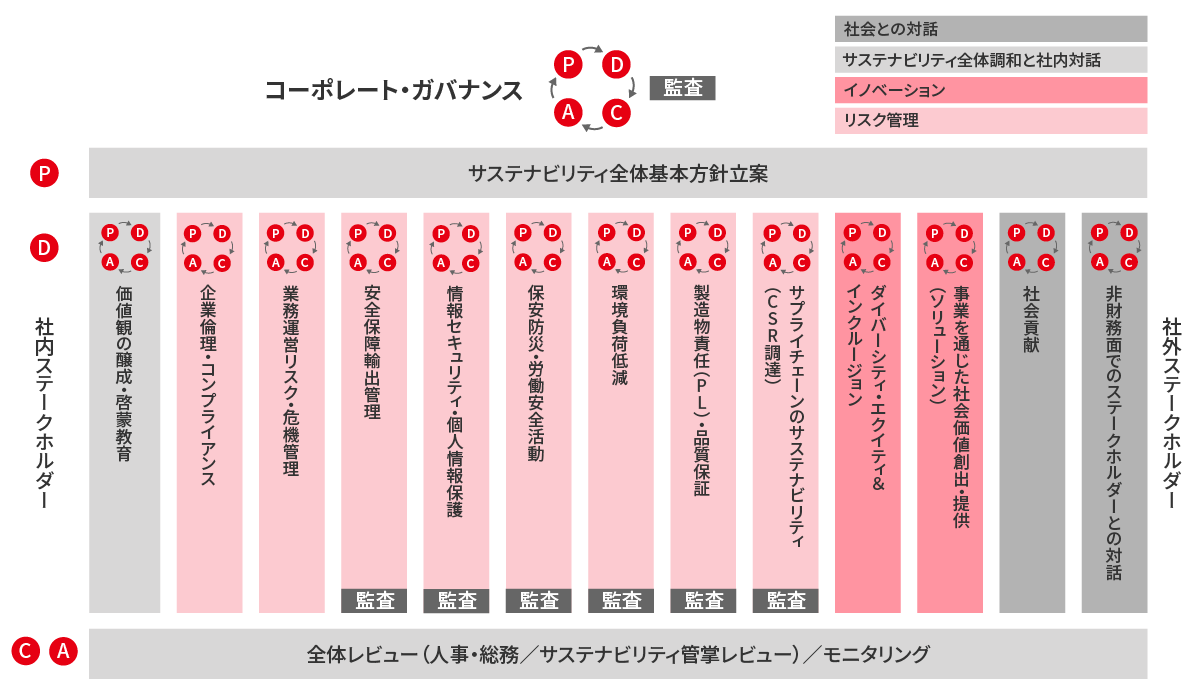

推進活動

持続可能な社会の実現に向け、帝人グループにとっての機会とリスクを整理し、持続可能な経営基盤を確立してサステナビリティの取り組みを推進しています。サステナビリティの取り組みをグループ全体で統合的、効率的に進めるため、人事・総務/サステナビリティ管掌のもと、重要なサステナビリティに関する課題ごとに主管部署・担当組織を定め、中長期および単年度の計画(Plan)を立てることで、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルを回し、継続的な改善・向上を図っています。

サステナビリティの社内浸透

社内コミュニケーションプラットフォームでの情報発信

階層別研修にて新入社員・管理職に対して、サステナビリティに関する講義を行うほか、帝人グループ全社員が利用できるコミュニケーションプラットフォームであるTeijin HUBにおいて、サステナビリティに関するコンテンツを随時配信し、社内浸透を進めています。2024年度は「マテリアリティと非財務KPI」などについて配信を行いました。

Envision Racing Formula E Teamへの協賛活動

Envision Racingは、「Race Against Climate Change(地球温暖化に挑むレース)」をミッションとして掲げ、EVや再生可能エネルギーの普及を推進し、カーボン・ニュートラル認証を受けた最初のチームです。このようなチームビジョンや活動に共感し、「気候変動の緩和と適応」に向けた帝人グループの企業姿勢を、グローバルに幅広いステークホルダーへ伝えることに加え、環境負荷低減に資する自社の技術や製品の自動車業界における認知拡大を目指し、2020年に支援を開始しました。2025年5月にはEnvision Racing Formula E Teamと共同で、環境啓発イベント「Race Against Climate Change Tokyo」を開催し、サーキュラーエコノミーのビジョンや実現に向けた機会や課題等について議論を行い、お客様を中心に、メディア関係者や社員含め、約200名にご来場いただきました。

行動規範ビデオ

帝人グループおよびその役員・社員は、行動規範を全世界で共有しています。社員一人ひとりが行動規範への理解を深め、日常の行動、態度に浸透させるため、教育用コンテンツのビデオを作成し、帝人グループが展開する全地域・国の言語による字幕を付けて、全グループ会社に発信しています。

ダイバーシティ意識啓発冊子「together」

ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンは経営戦略の一つとして推進しており、従業員へのダイバーシティ意識啓発のため、2002年から冊子「together」を毎年発行しています。