生物多様性

自然への依存、影響の分析

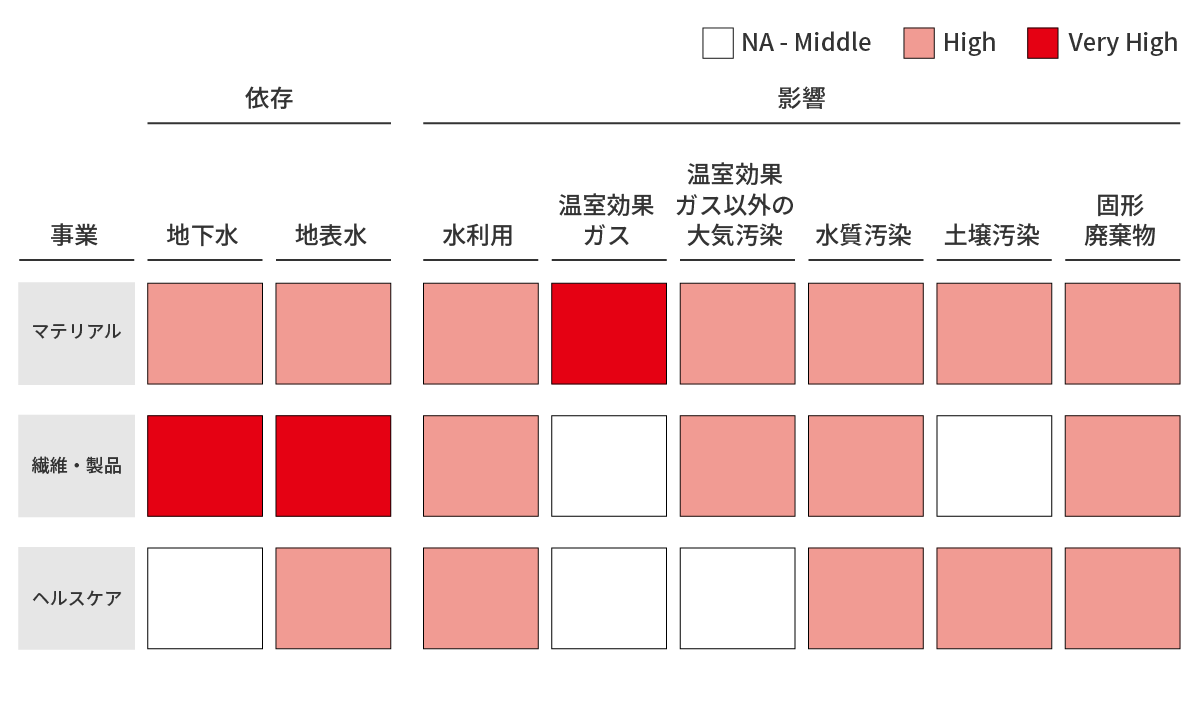

TNFDが推奨するLEAPアプローチを参考に、帝人グループはENCORE*を用いて、各事業部門における自然への依存と影響の分析を行っています。関連セクターの生態系サービスへの依存度と、インパクトドライバーによる自然への影響度を調査した結果、主にマテリアル事業、繊維・製品事業が、「地下水」「地表水」に依存し、また「水利用」「温室効果ガス」「温室効果ガス以外の大気汚染」「水質汚染」「土壌汚染」「固形廃棄物」によって影響を与えていることを確認しています。

- *ENCORE(Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure):民間企業の自然への影響や依存度の大きさを把握することを目的に、国際的な金融機関のネットワーク「自然資本金融同盟(Natural Capital Finance Alliance(NCFA))」および「国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター(UNEP-WCMC)」などが共同で開発したツール

帝人グループにおける自然への依存、影響

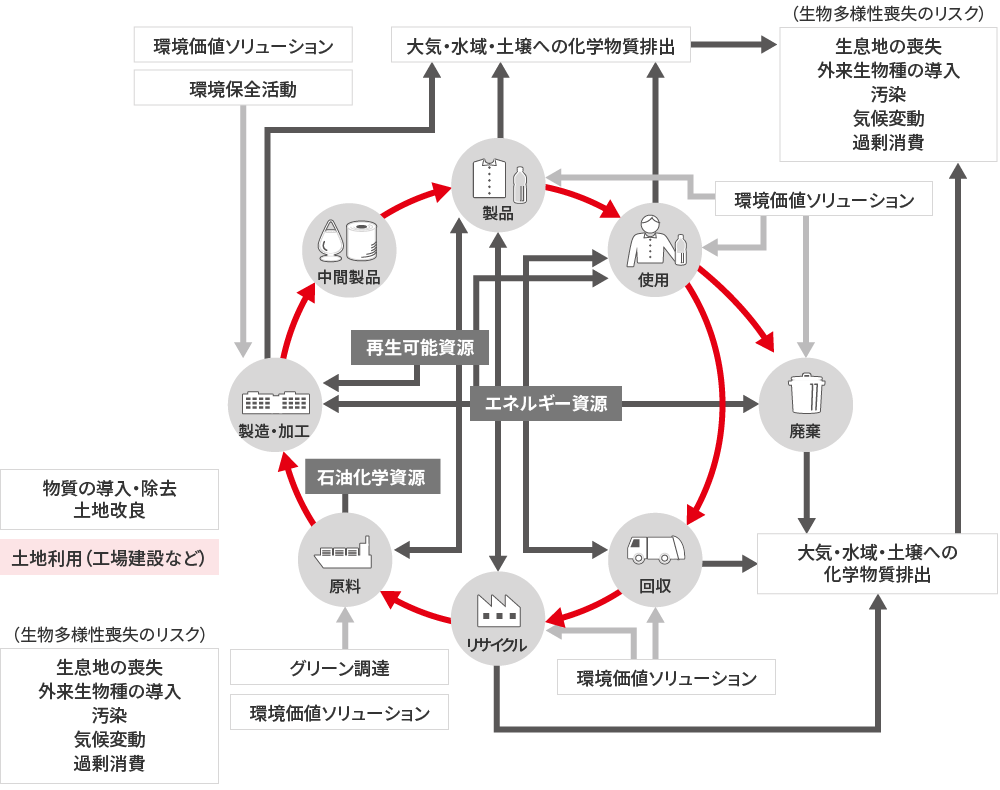

また、帝人グループでは、マテリアル事業および繊維・製品事業活動による生物多様性に影響を与える要素を見える化した「事業活動による生物多様性喪失リスクマップ」を作成し、事業活動による自然資本や生物多様性への影響を認識した上で、保全活動を展開しています。

取り組み

CO2、埋立廃棄物、有害化学物質、水の削減に向けた取り組み

環境負荷低減に向け、CO2、埋立廃棄物、有害化学物質、水に関して、それぞれKPIを設定し取り組みを進めています。詳細は以下のリンクをご覧ください。

グリーン調達に向けた取り組み

商品やサービスの購入および調達時には、環境を考慮し、環境への負荷ができるだけ少ない商品やサービスを選択するなど、環境負荷の低減に努める取引先からの購買および調達を推進するよう推奨しています。詳細は以下のリンクをご覧ください。

プラスチック海洋ごみ問題への取り組み

帝人グループは素材をはじめとするものづくりの会社として、循環型社会に向け3Rに努めてきましたが、その取り組みをさらに進めていく必要があると考え、「サーキュラーエコノミーの実現」を重要課題として掲げています。消費するだけの経済が続く社会は「持続不可能」な社会であり、帝人グループは、自然の生態系サイクルのような「捨てる」という概念がない、資源が循環し続ける「サーキュラーエコノミー」への転換に貢献したいと考えています。生産活動で資源循環に努めるのはもちろんのこと、資源が排出されたところにリサイクル製品を還元して使ってもらう「地産地消型マテリアルリサイクル」など、社会の"サーキュラー化"を進めていくとことで、深刻化する海洋プラスチック問題の解決にも貢献していきます。詳細は以下のリンクをご覧ください。

バングラデシュの「テイジンの森」

帝人グループは、2050年ネット・ゼロの実現に向けて、事業活動に伴うCO2排出量の削減や、脱石炭火力を図るとともに、省エネルギー・再生可能エネルギー化の推進やプロセスイノベーションなどの技術革新に取り組んでいます。その中で、社員の出張に伴う飛行機の利用など、事業活動において排出が避けられないCO2の相殺を目指し、バングラデシュのチッタゴン大学と共同で、日本の植林技術「宮脇方式」を用いた森林再生プロジェクト「テイジンの森」に取り組んでいます。「テイジンの森」は2022年、チッタゴン大学のキャンパスを流れる小川の両岸に設立され、この森には、バングラデシュの絶滅危惧種や危機的な状態にある在来植物の苗木が植えられ、大気中のCO2除去だけでなく、荒廃した森林の生態系の迅速な回復にも貢献しています。このプロジェクトでは、大学の学生が異なる植物の苗木を植え、4年間にわたって各学期末に植物の状態を確認することで、植樹のライフサイクル全体を学ぶことができます。学生たちは定期的にこの植林地を管理し、苗木の育成、場所の準備、堆肥の調達を学びながら、小規模で繁栄した森を作り上げています。

チッタゴン大学キャンパス内の「テイジンの森」